新年の挨拶と、2023年振り返り

あけましておめでとうございます。

2024年は、能登半島地震という大きな災害で幕を開けるかたちになりましたが、関東住まいの自分にできることは(寄付とかを除けば)あまり多くはありませんので、変わらぬ日常を続けていく・綴っていくのが良いのだろうと思います。

と、このブログもかなり更新頻度は低くなっている訳ですが、これまで年末年始には1年を振り返ったり、新年の目標を立てていたりみたいなことは書いていたので、今年もやっておこうかと思う次第です。

まずは昨年、2023年の振り返りからですが、何だかんだでウマ娘を軸にした生活になっていたな、と。

さすがにリリース直後のような勢い・狂騒は鳴りを潜めた印象はありますし、知り合いでもやらなくなってしまった人は何人かいたりもしますが、個人的には未だ充分過ぎるほどに楽しませて戴いています。そこから派生するようなかたちで、昨年は初めて競馬場に足を運んだりもしました。

ちょうど休みが重なって行けたのが天皇賞・秋と有馬記念と、今年屈指の名レースだったのは幸運だったと思います。

『ROAD TO THE TOP』やアニメ3期も悪くなかったし、劇場版も決定しましたし、まだまだ続くコンテンツだとは思いますので、今年も追っていくつもりです。

今年は(実際の競馬のほうで)ダートの新体系が創設されるので、ウマ娘のほうにも影響してくるのかな、とか考えたりも。

そのいっぽうで、マンガはあまり追えなくなってしまっているのはいただけなかったな、と。

毎年年末に発売される「このマンガがすごい!」の上位10作品のうち、ちゃんと読んでいる・買っているのがオトコ編4つ・オンナ編1つだけという体たらくでした。( ´Д`)

これまではオトコ編7割前後・オンナ編も4〜5割くらいは読んでいたのですが。

読んでいた中では、やはり『違国日記』が頭ひとつ抜けていた印象があります。

昨年、全11巻で完結を迎えたのですが、個人的には10巻が鮮烈でした。

第1話の冒頭のシーンに、10巻の最後で追いつくのですが、最初に読んだときに感じた印象と、10巻ぶん追い続けて到達したときに感じた印象がまるで異なっていて、『違国日記』というタイトルを見事に表しているな、と感じました。

あと、1巻から10巻まで、長い時間をかけて描いたのとほぼ同じ構成を、最終話だけで凝縮して描いているのも巧いな、と思う次第。

あとオトコ編3位、「THE BEST MANGA このマンガを読め!」で1位になったということもあり、『神田ごくら町職人ばなし』読んでみたのですが、これは上位にくるのも納得の面白さでした。

徹底した調査・研究に基づくことが容易に推察できる、様々な職人の一挙手一投足・洗練された動きが丹念に、丁寧に描き出されていて、江戸時代の職人技を現代に甦らせようとしているかのように感じられます。台詞やオノマトペ等を排して、刀鍛冶や染物、左官の仕事などの描写を重ねていく演出が、読んでいて実に心地良いのですよね。

あと、2023年は復刻版が熱かったと思います。

それ以外だと、2022年からの続きで『劇光仮面』『フールナイト』『令和のダラさん』、個人的に歴史ものが好きなので『ナポレオン 覇道進撃』『鋼鐡の薔薇』『セシルの女王』、架空の国・歴史を舞台に戦争や戦後社会を描く『GROUNDLESS』や『国境のエミーリャ』、少女マンガ・女性向だと『日に流れて橋に行く』、スペリオール掲載だから女性向とも違うけれど(嘗て『町田くんの世界』を描いていた)安藤ゆきさんの『地図にない場所』、なろう系を始めとする原作付コミカライズだと『片田舎のおっさん、剣聖になる』『ティアムーン王国物語』『変な家』とかは悪くなかったな...

とか、まぁそれなりにありますが、マンガに関してはとりあえずはこのくらいに。

さて今年、2024年の目標というか抱負といいますか、ウマ娘やるのとマンガをたくさん読む、アニメや映画もなるべく...というのは例年どおりなのですが、それ以外だと

・新NISA始める

・自炊のラインナップを増やす

・部屋をもう少しシンプルにする

・片付けを進める(床に置かれているダンボールを減らしたり、古い布団や使わなくなったパイプベッドを処分にまわしたり)

あたりはしっかり進めたいところですね。

生活の質を少しずつ上げていきたいな、と。

ブログの更新頻度ももう少し上げたいところではありますが、まぁ仕事優先にはなりますので、これに関してはちょっと難しいところかもしれませんね。

といったところです。

更新頻度は低いですが、今年もよろしくお願いします。

『A5判の夢』と新城さちこというマンガ家について

12月3日に、コミティアに行ってきました。

ほんとうは9月開催のコミティアにも行く予定だったのですが、開催前日にコロナに罹患してしまい行くことが叶わず、久し振りの参加となりました。

何冊か欲しかった同人誌を購入してきた訳ですが、そのうちの1つがこちらです。

虫塚虫蔵さん(@pareorogas)のサークル「迷路'23」の同人誌。

今回取り上げるのは、こちらの写真の左にあるコミティア新刊『A5判の夢 貸本漫画小論!』*1になります。

こちらの同人誌は、1977年夏、コミックマーケット7(!)にて頒布されたものの復刻版となります。

初版はなんとガリ版(謄写版)だったとのことで、鉄筆を用いたであろう筆跡もそのままに復刻されています。

著者は川本耕次氏。

詳細は wikipedia とかにもまとめられていますが、コミックマーケット2代目代表・米澤嘉博氏も参加していた漫画批評集団「迷宮」に出入りしつつ「三流劇画」の評論活動を行い、その後みのり書房に勤めマニア向けニューウェーブマンガ雑誌「月刊Peke」を立ち上げ*2、その後アリス出版に行きロリコンブームを巻き起こした伝説的雑誌「少女アリス」編集長に就任し、アリス出版を退社後は群雄社出版へ行き『ロリコン大全集』の企画・編集を行い、更にはロリコン官能小説本も執筆...と、多くの足跡を残している。1970〜80年代のサブカルチャーを理解するうえで非常に重要な方だろう、と思います。

あとは、既に閉鎖していますが、「ネットゲリラ」というサイトを長く運営されていた方でもあります。自分はこちらのサイトは知っていたクチです(ちょっと肌に合わない感覚があって、殆ど読まないでいるまま閉鎖してしましましたが...)。

川本氏は昨年末に逝去され、今年追悼同人誌『川本耕次に花束を』が刊行されています(上の写真の真ん中のやつです)。

で、話を戻して『A5判の夢 貸本漫画小論!』ですが、副題が示すとおり、貸本漫画について書かれた同人誌となっています。本文全40ページ*3、「第一部 貸本漫画小史」「第二部 作家・作品について」がそれぞれ20ページ前後という構成。

ページ数だけ見れば小品という趣はありますが、貸本の定義から始まり、貸本漫画誌「影」の創刊と劇画の誕生、劇画が大手出版社の雑誌・マンガにも影響を与えていく様子、日本が経済的な成長を遂げていくことで逆に必要とされなくなり衰退していく貸本漫画の歴史が、コンパクトにまとめられています。

そしてようやく本題ですが、「第二部 作家・作品について」は、以下のように分けられています。

一. 新城さちこ

二. 滝田ゆう

三. 高橋まさゆき

四. 日の丸文庫の作家たち

(川本耕次『A5判の夢 貸本漫画小論!』復刻版2ページ。)

この「新城さちこ」という名前に、何か引っ掛かるものを感じました。

貸本で女性作家という珍しさもあるが、どこかで聞き覚えがある。

さてどこだったか...と調べたところ、こちらの本でした。

『少女マンガはどこからきたの?「少女マンガを語る会」全記録』。

数々の名作マンガを著してきた水野英子先生が発起人となった「少女マンガを語る会」の、1999〜2000年にかけて行われた座談会の記録です。

座談会が行われた当時、少女マンガ黎明期(1953〜1972年頃)の記録は非常に少なく、また誤った言説も多く流布していたとのことで、このままでは正確な記録・資料が散逸・消滅してしまうという危機感もあり、開催されたという経緯があります。

黎明期に活躍された多くの、レジェンドと言える方々が多数参加され当時の少女マンガについて縦横無尽に語られた、非常に貴重な、且つ面白い記録となっています。

その中に、新城さちこさんの名前が出てきています。

ちょっと長くなりますが、引用してみます。

矢代 貸本マンガを読んでらした人におうかがいしたいんですが、どなたか新城さちこ[図4-41、42、*3-50参照]をご存知でしょうか。自分のことでごめんなさい。彼女のマンガって、結構影響力があったと、私は思ってるんですが。彼女の貸本マンガの価値がね、どんなものだったのかなと。

みなもと のちにすごく貴重な人になられる方だということを、作品を読んでる段階で推し量って、だいたい状況は─。矢代先生は影響を受けたとおっしゃいますけれども、私個人の感想ですが、読者の側としてはそれほど印象に残っていないんですよ。申しわけないですが。貸本少女マンガの世界ではそれなりにいい位置にあったのではなかろうかとは思いますけれど。山本まさはる[*4-52]さんのお姉さん、ですよね。

矢代 一昨年亡くなったものですから、

みなもと ああ、そうですか......。

矢代 はい。彼女のマンガについて、またちょっと考え直している最中なもので、この機会に聞かせていただけたらと思いまして。

巴 新城さんと矢代さんのお二方の間柄をお聞きしたいですね。お互いにどういう話をされたのか、矢代さんは新城さんのマンガに何を感じられたのかとか。

矢代 女の子の生活感を、でも今考えてみたら皆さん描いてらしたんですけど、新城さちこが一番......。

みなもと 落ち着きがあったような気はします。

矢代 こう言っては何ですが、その程度でしたでしょうか[*4-53]。いやそれだけの感想でもありがたいのですが。私にとっては新城さちこがとても魅力で。雑誌では水野英子先生だったんです。水野英子と新城さちこの間に大変ギャップがあるので、この間で何か出来ないかなと思って、そればっかり考えていました。でも結局は、とてもとても......。中途半端で全部終わってしまいました。新城さちことはあまり話をすることもなかったんです。義理の姉であるが故にですね。あんまりマンガの話はしないようにしていたら、そのうちに亡くなってしまって......。

(『少女マンガはどこから来たの? 「少女マンガを語る会」全記録』291〜292ページ。)

「矢代」は矢代まさこ先生、「みなもと」はみなもと太郎先生、「巴」は巴里夫先生です。

矢代まさこ先生の代表作である「ようこシリーズ」と呼ばれる28作品は、少女マンガの歴史上においても重要な作品...とされながらも、全作品入手困難且つ高騰しており、復刻版や電子書籍での刊行もされることなく、名前は知っているが読んだことがない本の代表みたいな位置付けです(自分も読んでみたいと思っているのですが、未だその願い叶わず)。

みなもと太郎先生は説明するまでもないでしょうが、『風雲児たち』の作者。マンガ全般への造詣も深く、『お楽しみはこれもなのじゃ』や、未完となったものの『マンガの歴史』の執筆もされていますね。

巴里夫先生も、1950〜70年代に貸本・少女マンガの舞台で活躍されたマンガ家です。*4

引用箇所からも判りますが、新城さちこさんは矢代まさこ先生の義姉にあたります(引用箇所で言及されている山本まさはるさんと矢代先生は夫婦で、山本まさはるさんの実姉が新城さちこさん)。

そして引用箇所を読むと、矢代まさこ先生の発言からは憤りというか、忸怩たるものが滲み出ているように感じる訳です。みなもと太郎先生との間に、かなりの温度差を感じるといいますか。

ただ、恐らくはみなもと先生の捉え方が主流であったろうとは思われます。

これまでに出版された本において、新城さちこさんへの言及があったものは決して多くない。

自分が知っている範囲だと、米澤嘉博さんの『戦後少女マンガ史』と、恐らく貸本マンガについて最も詳細に論じられた『貸本マンガRETURNS』くらいです。

この2冊の、新城さちこさんへの言及箇所を引用してみます。

新城さちこは、そこに少女の二面性のようなものを持ち込む。残酷さとあたたかさを同居させ、もう一歩深いところまで少女を見つめようとする彼女は、不良少女や、孤独な少女などをも扱っていく。しかも、安易な解決法を廃し、その孤独や反抗の有様を一つの少女自身の表現として把え、世界と少女の関わりを描いていく。

戦後のドラマを背景にしない「軽い」難病物語が隆盛していた同じ一九六三年ごろ、短編誌『虹』(金園社)に掲載された新城さちこの「風の便り」には、若き日の吉永小百合を彷彿とさせる健気なヒロインが描かれていた。それは「豊かさ」が社会の隅々まで浸透しつつあった六〇年代に、ふたたび「重い」ドラマを描き出し、当時の社会の実相を別の角度から照らし出すものだった。

(貸本マンガ史研究会編・著『貸本マンガRETURNS』168〜169ページ。

と、このくらいに留まっていまして、そして双方ともこの直後に矢代先生の「ようこシリーズ」について、数ページにわたり紙幅を割いています。「ようこシリーズ」が如何に革新的であったか、その重要性が窺い知れる。

そしてようやく『A5判の夢』に戻る訳ですが、『A5判の夢』において、新城まさこさんはかなりの紙幅を費やされているのです。だいたい4ページくらい。

上記著作に比べても、破格と言って差し支えない分量を新城まさこさんに割いている。

こちらも幾つか抜き出してみます。

「切り捨てられていった」作家達の中でも、貸本誌を主な作品発表の場としていたために今では全く忘れ去られてしまった作家がいる。その中でも新城さちこは少女漫画を変革する可能性を秘めた作品を描いてきた作家だった。残念ながら絵柄などの点で流行に乗りきれず、あとに続く作家がなかったためにその作品は評価されず、漫画史に名前を残す事もなかったが、『分岐点』『風の便り』等の作品は今読み返してもやはり名作である。

(川本耕次『A5判の夢 貸本漫画小論!』復刻版27ページ。

彼女のテクニックは貸本誌においては群を抜いている。内容的には類型的なメロドラマから、コメディタッチの作品、更にはミステリーまで描いているのだが、その絵はどちらかというと漫画的であり、しかも女性特有の「優しさ」を持っている。

単なる少女趣味を超えた本当の意味でのドラマ性を持った最初の女性少女漫画家の一人といってもよいだろう。

(同書28ページ。)

一般の漫画における「劇画」の存在さえもが、狭い貸本漫画誌の世界のみでやっと認識されるにすぎず、まだ世間一般─はおろか漫画界でも認知されていなかった昭和三十年代に少女漫画の世界でこれだけのリアリティとシリアスな内容とを持った「少女劇画」とでも言うべき作品が生まれていたというのは驚くべきことである。

(同書29ページ。)

絶賛と言って差し支えないのではないでしょうか。

更には本文の註釈として、

注2

矢代まさこの言葉

─しっかり勉強して新城さちこ先生のような、読者の胸を打って共感をいだける作品を書けるようになりたいなァ....

─虹三十九号作者紹介より。

(同書28ページ。)

と、若かりし頃の矢代先生の言葉まで収録しています。

『戦後少女マンガ史』刊行(1980年)よりも前の時点で、です。

矢代まさこ先生は新城さちこさんのことが忘れ去られている、正当な評価を受けていないという憤りを感じていられたように思われますが、評価している人はいたのだ、ということが判ります。

しかしながら、『A5判の夢』初版は100部も売れなかったらしい。

川本氏も、この同人誌の頒布以降は、違うジャンルへと軸足を移し、以降貸本について語ることは殆どなかった訳で、そのうちに貸本少女マンガにおいては「ようこシリーズ」を軸にする史観、みたいなものが大勢を占めていき、次第に新城さちこさんの扱いは軽くなっていったのではないかな、と予測する次第です。

川本氏の言葉に「エロ本屋は、永遠に勝てない戦いを続けるゲリラである」というのがあるのですが*5、貸本マンガにおける評論活動もまた同様のゲリラだったのかもしれんなぁ......とか、しみじみ感じたりしたのでした。

といったところで、長くなったので本日はこのあたりにて。

日本マンガ学会第22回大会シンポジウム覚書

先日、日本マンガ学会第22回大会が相模女子大学にて開催されました。

日本マンガ学会第22回大会 (相模女子大学)大会詳細 - 日本マンガ学会

7月1日は研究発表・総会、2日はシンポジウムだったのですが、2日がちょうど仕事が休みだったので、行ってみることに。

— きくち (@m_kikuchi_) 2023年7月3日

シンポジウムのテーマは「再検討・『少女マンガ』史」。2部構成で、第1部が「『少女マンガ』を語り継ぐ」、第2部が「『少女マンガ』はどこから来たの?」。

5月末に刊行された『少女マンガはどこからきたの?』に合わせたかたちでしょう。

こちらの書籍、1999〜2000年にかけて4回にわたり開催された座談会の記録です。

副題にもある「少女マンガを語る会」は、『星のたてごと』とか『ファイヤー!』等、数々の名作を世に送り出している水野英子先生の呼びかけにより発足した会となります。トキワ荘唯一の女性マンガ家としても知られていますね。

初期少女マンガ(1950〜60年代)の記録が殆ど残っていないことへの危惧から、その当時に実際に活動していたマンガ家を中心に、編集者や出版側の方々、研究者等も交えてその当時のことを語った、たいへん貴重な証言集となっています。

前置きはこのくらいにして、シンポジウムで語られたこととかを書き連ねてみます。

記憶頼みなので、かなり雑な覚書程度なのと、少なからず記憶違いが生じている可能性もあるので、その点は予めご了承のほどを。だいたいこんなことを言っていたと思う、くらいの感じです。(^ω^;)

因みに登壇者は以下のとおりです(敬称略、twitterアカウントやブログを併記)。

第1部

- 小西優里、岸田志野、卯月もよ [図書の家] @toshonoie

- 笹生那実 [マンガ家] @sasounami

- 藤本由香里 [明治大学国際日本学部 教授] @honeyhoney13

- 日高利泰 [熊本大学文学部 准教授] @shigureya

- 岩下朋世 [相模女子大学学芸学部 教授] @iwa_jose

第2部

- 水野英子 [マンガ家] @MizunoHideko

- ちばてつや [マンガ家] https://ameblo.jp/chibatetsu/ ※オンライン出演

- 里中満智子 [マンガ家] http://satonakamachiko.blog.fc2.com ※オンライン出演

- 竹宮惠子 [マンガ家・日本マンガ学会会長] @trapro2017

- ヤマダトモコ [明治大学 米澤嘉博記念図書館 展示スタッフ] @yamatomo413

- 増田のぞみ [甲南女子大学文学部 教授] @zommy727

以下覚書。

・日高准教授による史実についての発言。証言には記憶違い・美化などの要因もありそのまま信用することは難しい。複数の証言や史料を突き合わせて「恐らくこれが史実だろう」と確定させていく。

実例としては、わたなべまさこ(@masako_wanb)はデビュー作が『小公子』と複数回発言しているが、未だ現物を確認できていない。

・図書の家の御三方による発言とか。雑誌そのものの重要性。貸本の時期とかは、単行本にする際に大幅なトリミングをしてしまうケースなどもあり、まったく印象が異なるケースもある。

判りやすい例として、図書の家が編集・デザインを行なった『総特集 わたなべまさこ』に収録された『山びこ少女』。原型を留めていないくらいにトリミング・再構成が施されている他、カラーもモノクロになっていて、鮮やかな色彩は失われている。

・笹生那実先生の発言。次代を担う少女マンガ家の育成・養成という点において「別冊マーガレット少女まんがスクール」(1966年9月号から開始)が果たした役割は大きい。ただ、少女向け貸本の出版で知られる若木書房が「若草」という本(会誌的なもの?)を発行していて、原稿を送ると添削・指導をしてくれた。これは「別マまんがスクール」よりも早い。

「若草」の会員も募集していて、笹生先生は中学の頃に入ったとのこと。そこの会員からプロとして活躍した人物も多い。後に役割を終えるが(「別マまんがスクール」の選者として鈴木光明が入った1971年頃?)、活動末期に入会した新人が「若草」内でトップになったりした。名前は陸奥A子(@sweetbasilco212)。

・藤本教授の発言。日高准教授の発言を受け、米澤嘉博『戦後少女マンガ史』文庫版出版時に関するエピソードを披露。少なからぬ部分を記憶頼みに書いたらしく、タイトル等での間違いが散見されたので、現物にあたり修正を施した。その際に市井の碩学の助力が不可欠だった。

一方で、新しく発見したと思っていたことが『戦後少女マンガ史』でサラリと言及されているような事例もあり、この本は未だ深掘りする価値がある。(このあたりに関しては、文庫版『戦後少女マンガ史』解説も参照のこと)

・藤本教授の発言続き。1960年代のイギリスではマンガの人気が非常に高く、100万部を超える雑誌もあった(”Jackie" とか)が、1980年代にはほぼ壊滅状態に。60年代と80年代のマンガを比較すると、内容(作者も?)に殆ど変化が見られない。「若草」や「別マまんがスクール」とは対照的に、次代の育成に失敗しているということ。

・第2部でとりわけ印象深かった、里中満智子先生の発言。ちばてつや先生の『ユカをよぶ海』(「少女クラブ」1959年7月号掲載)の、男の子をひっぱたくユカがとてもいい。

どれだけユカの人気があったかを示す証拠として、「少女クラブ」の翌月号?の読者ページを見せる。ページいっぱいに描かれた、読者から送られてきたユカの似顔絵。そのなかのひとつを指差し、「これを描いたの、谷口ひとみさんです」と指摘。

・谷口ひとみは、『エリノア』という作品1作のみを遺して早逝。『エリノア』は「週刊少女フレンド」1966年15号に掲載された、少女フレンド第4回新人まんが入選作。授賞式の1ヶ月後に亡くなっている。

谷口ひとみの妹さんが、後年里中満智子先生のアシスタントを務められ、またその際に里中先生から「谷口さんに文通を申し込んで断られた」と語っていたというエピソードが、後年出版された「まんだらけZENBU」41号並びに『エリノア』『定本 エリノア』に収録されている。

— きくち (@m_kikuchi_) 2023年7月3日

(画像右下が谷口ひとみ『定本 エリノア』。)

と、ちょっと長くなってきたので、本日はこのあたりにて。

このシンポジウムでの証言が、しっかりと記録に残ることを期待します。

謹賀新年

あけましておめでとうございます。

昨日久し振りにコミケに行って疲れたのか、若干寝過ごしての元旦となりました。

最近のウマ娘ガチャの成果を上げていくぜ!

— きくち (@m_kikuchi_) January 1, 2023

①昨年末の無料10連 pic.twitter.com/3wDJ1lCF4w

ウマ娘の新春ガチャを一通り引いたあと、せっかくの元旦ということで神田明神まで初詣に。

初詣は神田明神に行ってきた https://t.co/0szeGV7fiG

— きくち (@m_kikuchi_) January 1, 2023

帰宅したらまた睡魔に襲われて、しばらく寝続けるという寝正月となりました。

そして明日からまた仕事です。٩( 'ω' )و

さて今年はどんな1年にしたいか、ということで軽く書き連ねてみます。

実現できるかはさておいて、書いておくことが大事かなということで。

- 海外のマンガを多く読む

- マンガだけではなく、文学作品や学術系も手を出す

- 映画をもっと見たい

- 語学もできれば...

- それにつけても金の欲しさよ

まぁこんな感じでしょうか。

ここ数年、海外の作品の翻訳が、マーベルやDCに加えグラフィック・ノベルやBD・アジア圏と広がりを見せつつあるように感じますので、押さえていきたいところです。

あと、最近は amazon prime で昔の名作映画とかを安価に観れるようになってきていますので、映画もちゃんと観ていきたいです。マンガ収集を始める前は映画にハマっていた時期もけっこう長かったので、当時の感覚を多少は取り戻したいところ。同様に、岩波文庫とかちくま学芸文庫とかも当時それなりに買っていたりしたので、そちら方面もできれば。

...とは言え、何れも先立つ物は必要なので、無駄遣いはしないということに尽きますか。

(・Д・;)

まぁ淡々と過ごしつつ、目標に手を付けていければと。

今年も宜しくお願い致します。

雑記とか、今年読んだマンガのこととか

丁度1年振りの更新になりますね。

ブログのほうは開店休業状態ですが、まぁ何とか日々の暮らしを続けています。

職種の都合上、普段は大晦日も仕事をしていることが多いのですが、今日は丁度休みだったので、3〜4年振りにコミックマーケットへ一般参加してきました。

東京ビッグサイトに到着。予想より早く着いてしまったので少し時間を潰そう https://t.co/FtPGrl0nyR

— きくち (@m_kikuchi_) December 31, 2022

C101戦利品。恐らく3〜4年ぶり?のコミケ参加だったので、挨拶回りに近かったかな https://t.co/ATtEOlwv02

— きくち (@m_kikuchi_) December 31, 2022

同人誌を買い漁る...!というよりは久し振りにお会いできる方々へのご挨拶、といった趣だったので、厳選を重ねつつ「お久し振りです」と二言三言交わして、あとは早めに撤収、帰宅後はのんびりと過ごしていました。

折角なので、今年読んだマンガの話とかも少ししておきましょうか。

毎年年末に出る『このマンガがすごい!』や『このマンガを読め!』あたりを叩き台にしますと...

今年読み始めた作品としては、

あたりが良かったですね。

『劇光仮面』に溢れる特撮愛と言いようのない不穏さ、『フールナイト』の作中に漂う圧倒的な閉塞感、『ジャードゥーガル』で淡々としかし濃密に(同作者さんによる『ダンピアのおいしい冒険』と同じように)描かれるヒロインの姿、どれも見事でした。

あとは、自費出版なので扱いとしては同人誌なのでしょうか、いしいひさいちさんの『ROCA 吉川ロカストーリーライブ』も実に良かったです。

『ののちゃん』に登場する、ファド(ポルトガル民族歌謡)の歌手を目指す女の子・吉川ロカのエピソードをまとめつつ描き下ろしを加えた作品なのですが、この『ROCA』じたいが、哀しみを謳いあげるファドの如く、生きていくうえで訪れる哀しみに満ちている。*1ちょっと普通の書籍に比べると入手が難しいというか、一手間かかるのですが、多くの方に読んで欲しい、且つ長く読まれて欲しい作品ですね。

いしいひさいちさんの『ROCA 吉川ロカストーリーライブ』が届いたぞ! https://t.co/iZyJto489R

— きくち (@m_kikuchi_) August 27, 2022

続きものでは、やはり『ちはやふる』と『宝石の国』でしょうか。

『ちはやふる』は今月完結巻が出た訳ですが、巻数にして50巻、連載期間は約15年。その間、高い熱量を保ったまま最後まで駆け抜けたのは見事という他ない。マンガの歴史に堂々たる足跡を刻む、名作だったと思います。

『宝石の国』は、2年振りに新刊が出たのですが、『火の鳥 未来編』を更に深化させたような、途轍もない地平に辿り着いたような印象を受けます。連載当初からの特徴である対称的な画面構成は、この巻でも徹底されている。仏教的無常感が色濃い作品なので、対称というよりは曼荼羅的なと言ったほうが近いでしょうか?

復刻だと、大友克洋全集の刊行開始と、川島のりかず『フランケンシュタインの男』でしょうか。圧倒的な知名度を誇りつつ、『AKIRA』以外絶版の状態で、殆どの作品が読めない状況が続いていたので、この全集刊行は非常に嬉しい。こだわりが多い故か刊行ペースが当初より伸び気味ですが、続きを楽しみに待っています。

『フランケンシュタインの男』は、家族や社会からの疎外と、過去の体験を要因とする精神の崩壊(或いは幻想と狂気)、同じ過去の経験に基づく暴力による魂の救済、それらが渾然一体となることにより生まれる狂騒、最高傑作と評されるも納得の名作ホラーでした。

これ以外にも、同人誌での復刻も含め素晴らしい作品は多数あるのですが、全部挙げようとすると余裕で日をまたぐのでまた別に機会があれば。

他には、肩肘張らずに読めるものとして

- 地主『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』

- ともつか治臣『令和のダラさん』

とかも良かったですね。

まぁ『ダラさん』の過去回はかなり重たいですが、現代でのきょうだい2人とのやり取りは実に良い感じに肩の力が抜けて和みます。

それにしても、以前に比べて読む量は減っているな、と感じます。

原因は何かというと、リリース以降毎日ログイン中の『ウマ娘 プリティーダービー』なのですがね。٩( 'ω' )و

と、まぁこのくらいにしておきましょうか。

明日は2023年の指針というか抱負というか、そういったものを軽く書く予定です。

ということで、本日はこのあたりにて。

皆様良いお年を。

雑記とか

早いもので、今年ももう終わろうとしていますね。

前回記事を書いたのが2月なので、10ヶ月放置してしまっていました。( ^ω^; )

ただその記事が、過去最高のアクセス数とブックマーク数を叩き出してくれたので個人的には大満足ではあります。

あとは今年の4月、2度目の緊急事態宣言が出た直後にサンシャインに立ち寄ることがあって、そのときの建物内の様子を撮影してツイートしたら10,000以上のRTをされるということもありました。twitter を始めて10年以上になりますが、初のバズりというやつでしょうか。

緊急事態宣言に伴う休業で、サンシャインが再び女神転生状態になっている pic.twitter.com/fyuGvap3C3

— きくち (@m_kikuchi_) 2021年4月26日

他には、個人的なこととしては久し振りの引っ越しをしたりとかありますが、マンガを読むのは全体としては減ってしまった1年だったな、と。

まぁ主な原因はウマ娘なのですが。( ^ω^; )

今年初めのアニメ2期の出来がまぁ見事で、これまでソシャゲ未経験だったのですがホイホイと釣られるように始めてしまい、それ以降ずっと育成を続けている状態です。

ストーリーでお気に入りは、キングヘイロー・ナイスネイチャ・ナリタタイシンとかですね。

とりわけナリタタイシン推しなのですが、ここしばらく育成がどうにも巧くいかずに難儀しているところです。ランクA+(13,000ptくらい)までは何とか到達できるのですが、そこから大きな壁が立ちはだかっている印象ですね。根性20%というのが大きな枷...!

そこから更に上に行くには、SSRサポートカードを完凸させたりする必要があるのかな、とは思いますが、ガチャは悪い文明だと思います。しばらくは超微課金で、運頼みでゆるゆると楽しみます。来年1月からは大友克洋全集の刊行も始まりますし。

と、今年はウマ娘メインの年となってしまいましたが、先日発表された「このマンガがすごい!」のランキングTOP10のうち、オトコ編・オンナ編共に6つは買っている作品ではありましたので、まだ多少は追えているのかな、と思いたいところです。

それにしても今年は、マンガ家さんの訃報が多かった印象があります。

三浦建太郎さんにみなもと太郎さん、さいとう・たかをさんに白土三平さん、佐伯かよのさんに古谷三敏さん、平田弘史さんと...あとはサトウサンペイさんとか、『ヤンキー水戸黄門』を連載されていた和田洋人さん、『魔王学院の不適合者』のコミカライズを担当していたかやはるかさんとかもですか。上記の先生方の作品で読んでいたものも多く、哀しいですね...。

あとこれは個人的な話に近くなりますが、マンガ・アニメ・同人誌系の趣味の繋がりで懇意にして戴いていた群咲一葉さん(@MURASAKI_KAZUHA)が急逝されるということがありました。

群咲さんとは亡くなられる1ヶ月前に会ったばかりで、その際は普段と変わらない様子に見受けられたので、まさしく青天の霹靂といった感があります。

自分とは同い年だったのですが、コミケとかでお会いする際はいつも、同人誌が詰め込まれた特大のバッグを両肩に襷掛けするように掛け、精力的に動き回っておられました。即売会があれば必ず赴き、読んだ同人誌の感想を twitter に上げ、土日の実況ツイートもこなし...。

自分にはとても真似のできない、すべてをアニメや同人誌に捧げるかのようなエネルギッシュな行動を続けていた姿が、今でもありありと脳裏に浮かびます。

先日葬儀に参列させて戴いたのですが、未だに実感が湧かないのが正直なところです。

きっと今回のコミケにも参加して、目当てのサークルを絨毯爆撃していたのだと思います。

他にも、懇意にして戴いていた「ヘドバンしながらエロ漫画!」の管理人、へどばんさん(@Ero_Thrasher)も活動休止されてしまったりして、寂しさが続く1年でありました。

自分も更新頻度が激減していて、実質休止状態と言えなくもないですが、まぁ折をみて更新をしていきたいと思っています。面白いマンガは、常に出続けていますのでね。

といったところで、今年最後の更新はこのあたりにて。

皆様良いお年を。

スマートフォンでマンガを読む時代における「見開き」の表現について:『怪獣8号』の事例

昨年始め頃まで、マンガを読む際は紙の単行本か kindle で電子書籍を購入するかして読むのがメインだったのですが、ここ1年弱はスマートフォンにアプリを入れて読む機会が増えてきました。

とは言っても、主に使っているのは「ジャンプ+」で、それ以外はあまり使っていないのが現状ではあるのですが。( ´∀`;)

本誌の定期購読をしつつ、「ジャンプ+」オリジナルの連載を曜日ごとに幾つか読んでいる、といった感じです。更新が楽しみにしている作品も少なからずありますね。『SPY×FAMILY』とか、連載は完結を迎えましたがアニメ化も決定した『地獄楽』とか。

そんな作品のひとつに、松本直也さんの『怪獣8号』があります。

閲覧数とかは相当多いようなので、読んでいる方も多いと思います。スマホで twitter や情報サイトを見ていたりすると広告で見掛けることも多い(気がする)ので、読んでいなくとも存在じたいは意識している、というケースも多いのではないかと。

昨年12月に単行本1巻が発売されましたので、時期的に『このマンガがすごい!2021』とかにランクインすることはなかったのですが、次回はけっこう上位に食い込むのではないか、と思ったりしています。

念の為、ストーリーを掻い摘んで書いておきます。読んでいる方は以下しばらく読み飛ばして大丈夫です。

=== 概略ここから===

舞台となるのは、日常的に怪獣が発生する日本です。地震や台風のような自然災害・天災に似た位置づけとして怪獣が存在する世界といいますか。

そして怪獣を討伐する「防衛隊」が存在し、討伐された怪獣の解体や洗浄、清掃作業を請け負う民間の業者も存在する。

主人公・日比野カフカは、怪獣清掃業者として日々怪獣被害の後処理をしています。彼は子供の頃に怪獣により自らの住む街が壊滅状態になった経験があり、そのときに「防衛隊員になる」という目標を抱きます。しかしながら試験に落ち続け、次第にその夢を諦めて日々を過ごすようになる。いっぽうで「二人で怪獣を全滅させよう」*1 と約束した幼馴染・亜白ミナは防衛隊第3部隊隊長となり、既に数百もの怪獣討伐を果たしています。

そんな中、カフカと新人バイトの市川レノ(彼も防衛隊を目指しています)は業務中に余獣*2 に襲われ、共に負傷するも、ミナ率いる第3部隊に助けられます。それを通じて過去を振り返ると共に、レノから防衛隊募集の年齢制限が33歳まで引き上げられることを伝えられ、もう一度挑戦しようと決意します(因みにカフカは32歳、ミナは5歳年下の27歳です)。

しかしカフカが入院先のベッドで寝ていたところ、突然目の前に小型の怪獣が現れる。その怪獣はカフカの口から体内に入り込みます。異変に気付いたレノ(同室に入院中)がカフカの姿を確認すると、その身体は怪獣へと変貌していた......

===概略ここまで===

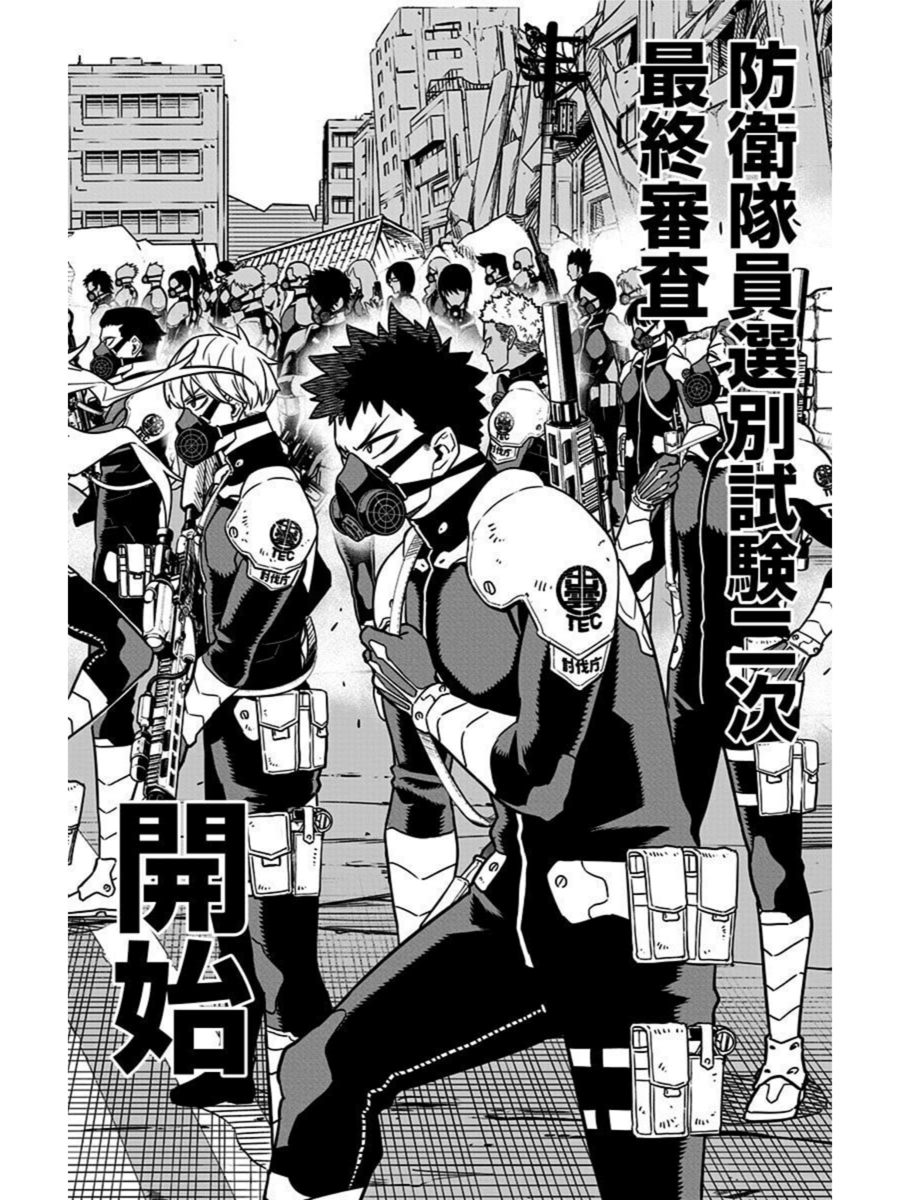

と、そこから詳細は省きますが、人の姿に戻れることが判ったカフカは、正体を隠しつつレノと共に防衛隊に入るために試験を受けることになるのですが、単行本1巻では防衛隊員選別二次試験と、試験中に未知の怪獣による襲撃が始まったあたりまでが描かれます。

そして自分は連載も追っていますが、改めて kindle で購入して読んでいたのですけれども、読み進めている際、微妙な違和感みたいなものを感じることがありました。

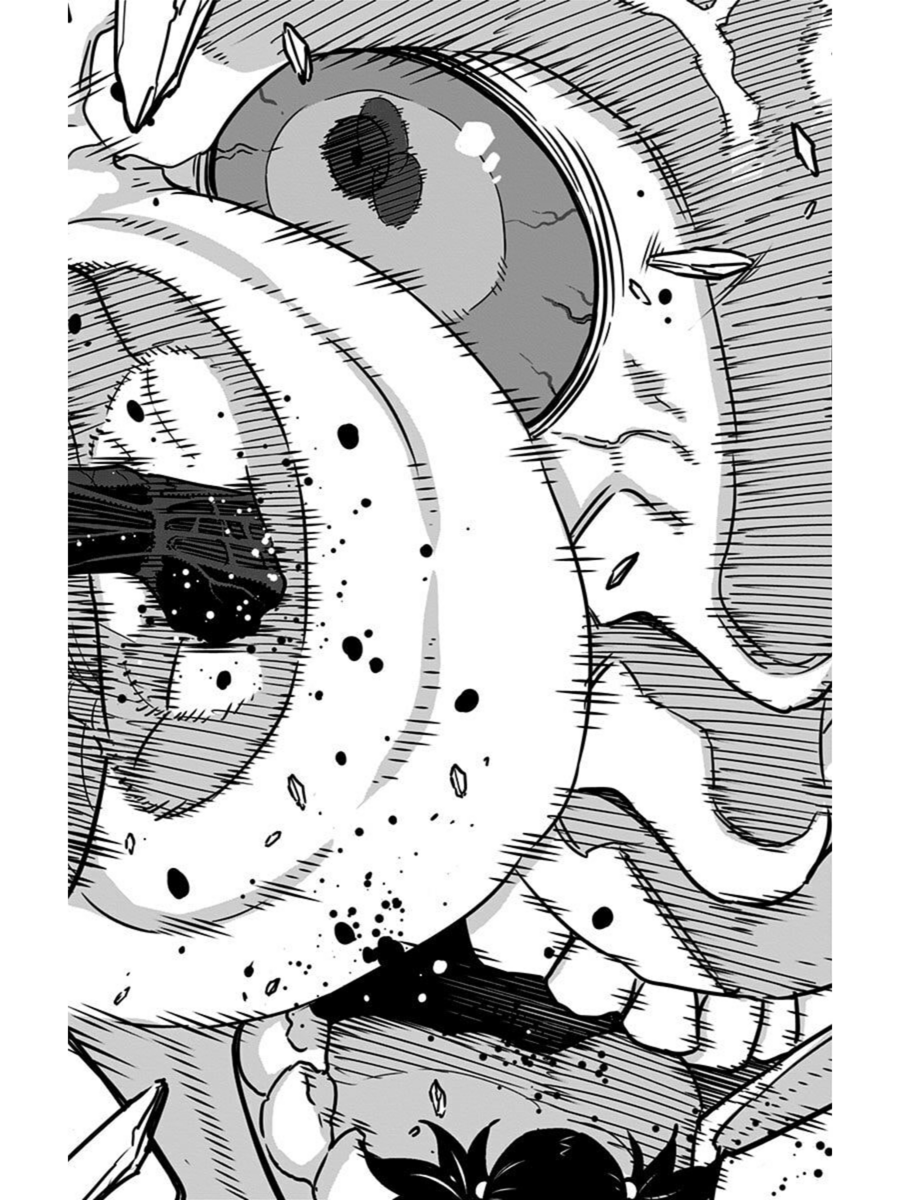

具体的にはこのページです。

(松本直也『怪獣8号』1巻151〜152ページ。※ページ数は kindle 版の位置No. に準拠。以下同じ)

実際に怪獣の討伐をしてもらう、という二次試験最終審査の開始を告げる場面。

この見開きを見た際に、どうにも違和感というか、ちょっと落ち着かない印象を受けたのです。何故かといいますと、「開始」の文字が置かれている場所です。

この場合、コマの左下に「開始」の文字があるほうが自然ではないでしょうか?

場所としては、左側にいる少女・四ノ宮キコル(防衛隊員選別試験の最注目株で、防衛隊長官の娘)の右脚あたりですね。右脚が文字で隠れるのを避けたのかと思ったりもしますが、よくよく考えてみるとそれは違う、という結論になります。

では何故「開始」の文字が妙に右側にあるかといいますと、この『怪獣8号』という作品が「ジャンプ+」オリジナル連載、つまり「スマートフォンで1ページずつ読まれる」ということを強く意識して描かれているから、と推測する次第です。

実際に見てもらうのが判り易いかと思います。

(同上。)

151〜152ページの見開きを分割すると、こうなります。

151ページのみで捉えると、「開始」の文字が綺麗に左下に来ている訳です。

仮に見開き基準でコマの左下に「開始」を置いてしまうと、151ページには「防衛隊員選別試験二次最終審査」の文字だけが存在することになってしまい、次のページに「開始」だけが書かれることになります。加えて、152ページにはフキダシで試験内容の説明が為されています。

日本のマンガの場合、視線の流れ的にはページ右上→左下に向かって動いていくのが自然なので、仮に152ページに「開始」があると、最初に読まれるべき(「防衛隊〜最終審査」の次に読まれるべき)文字が右下にあることになり、視線の流れに齟齬が生じてしまうのです。

言い換えると、見開きページであっても1ページごとに必要な情報をまとめている、と言えるかもしれません。

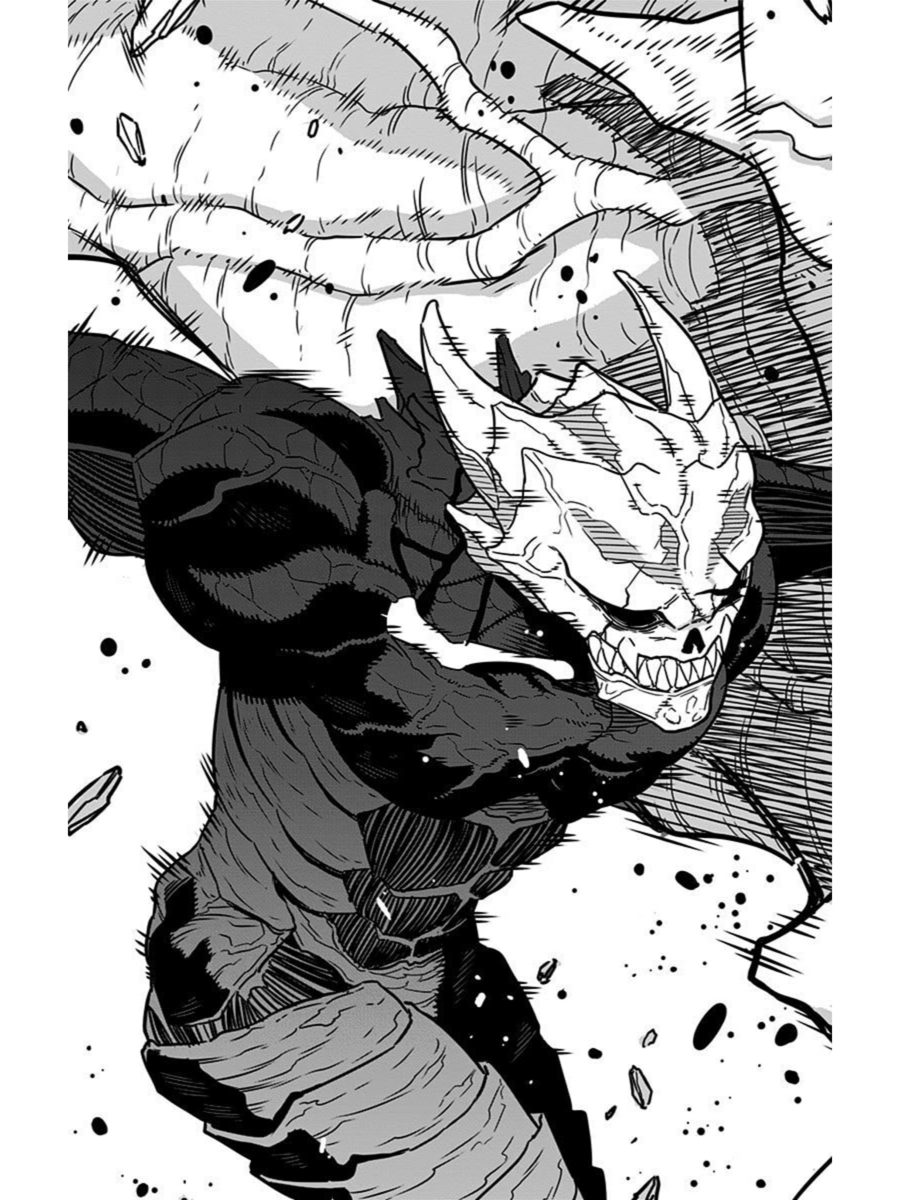

別の見開きを例に挙げてみます。

(同書45〜46ページ。)

こちらは概略でも言及した、カフカとレノが余獣に襲われ、防衛第3部隊に助けられる場面です。第3部隊による一斉射撃で、余獣が斃される瞬間が描かれます。こちらも1ページごとで見てみますと、

こうなります。

1ページ目で、余獣の頭部が撃ち抜かれているのが判り、次のページでそれに続いて全身が撃ち抜かれ穴だらけになっているのが判るようになっています。恐らくですが、可能な限りページをまたぐことがないようにしつつ、撃ち抜かれた箇所やオノマトペ(擬音)の位置も計算して配置しているのではないかと考えます。

もうひとつ例を挙げると、

(同書83〜84ページ。)

こちらは、倒壊した家屋で身動きが取れなくなっていた母娘を捕食しようとしていた余獣を、怪獣となったカフカが殴り飛ばす場面です。このシーンに関しても、右→左に読み進めていくマンガの流れから考えると、

(前掲ページを反転したものになります。)

こういう構図になってもおかしくはないと思う訳です。付け加えると、箸を持つ手*3 や水筒のフタを開ける場面*4 、二次試験での銃の持ち手*5 等から、カフカは右利きであることが窺えます。しかしながら、実際に描かれた場面では左手で殴っています。

これも分割して、1ページごとに見てみましょう。

最初のページで殴り飛ばされている余獣の顔と、拳だけが描かれる。

そして次のページに移ることで、その拳が怪獣になったカフカのものである、ということが判る。

仮に反転させた場合、最初のページが怪獣になったカフカの姿のみで、次のページで余獣を殴っている、というのが判る、ということになります。

その場合、スマートフォンで1ページずつ読み進めていく、という点から考えると、前のページで余獣の犠牲にならんとする母娘が描かれて、次のページで唐突にカフカの姿のみ、その次のページで殴り飛ばされる余獣の姿、となり、何ともちぐはぐな描写になってしまう訳です。

そういった点を考慮し、1ページごとに読んだ際に自然な流れになるかどうかを強く意識したうえで、かなり入念に画面構成を考えているのではないかと思います。

付け加えるとこの場面、実際にスマホで読んでみると、フリック入力をすることで殴られた余獣が右方向に飛ばされていき、逆に殴り飛ばしたカフカが左方向から画面の中央に来ます。

擬似的なというか、GIFアニメのような効果があるのですよ(些か誇張気味かもしれませんが)。

他にも、『怪獣8号』の見開きページを見て気付いたのですが、

画像左側のようなコマ割りをしている見開きページは存在するのですが、右側のようなタイプは(少なくとも1巻の時点では)存在しません。

これは恐らく、右側のタイプのコマ割りは、2ページ見開きで読んでもらうことを半ば前提としたコマ割りだからです。或いは、1ページずつ読むことを想定していないとも言えます。

実例を挙げるのはどうかというのと、全くもって批判するつもりはないのですが、『ONE PIECE』とかで比較的見るタイプですね。複数のキャラクターの行動・アクションを含め上のコマでギッシリと情報を詰め込みつつ、下のコマで台詞の応酬が為されたり。これ、非常にダイナミックな展開と迫力を生む演出だと思うのですが、スマホの画面で読む場合、ページを行ったり来たりする必要が生じたりもするのです。

そして『怪獣8号』は、「スマホで読まれる=基本的には縦長の画面で1ページずつ読み進められる」という制約故に、読む際に行ったり来たりする必要がないよう計算を重ねた画面構成となり、必然的に画像左側のような、ページで分断されない見開きを用いるようになったと考えられます。

基本的には、1ページまるごと1コマで描かれるページが「見開き」に該当するもので、それ以上の大きなコマを用いる場合も、1ページずつでも違和感なく読み進められ、且つ不自然過ぎないように構図を検討する、といった感じでしょうか。

ストーリーじたいも非常に熱い展開が続いているのですが、こういった視点から見てみると、また面白かったりするなと感じます(考え過ぎかもしれないですけれど)。

来月に2巻も発売となるので、気になる方はご一読をしてみても良いのではと。

といったところで、本日はこのあたりにて。

【追記】

気が付いたら自分のブログ記事で過去最高のブックマーク数になっていて、予想以上の反響でありがたいです。ブクマコメントも特に荒れてはいないですが、ちょっと興味深いのがあったので取り上げておきます。

個人的な考えだと、マンガを読む際ページの右下から読むってことは(どちらかと言えば)珍しいケースだと思うのでそう書いた訳ですが、最新のマンガ研究・視線誘導の研究とかだと異なるって感じなのでしょうか?( ´∀`)

まとめサイトとか以前に、参考書?というか研究書というか、そういう本を読んでも無知を晒している体たらくなので、id:hiruneya さんにはそういうのをご教示願えれば幸いです。

買ったけど読めていない・読んだけれど憶えていないというのも多数なので、嫌味とかではなくほんとうに教えて欲しいぞ!٩( 'ω' )و

【追記その2】

id:hiruneya さんから丁寧な返信を戴きました。

これに関しては、自分の語彙の選択というか、説明の仕方が雑過ぎたなというのが正直なところです。雑コラみたいになりますが、仮に該当のコマの左下(キコルの脚の部分)に「開始」の文字があった場合、

152ページだけで見るとこんな感じになりますよね。

スマートフォンで読み進めていた場合、仮に右上のほうから読み進めて下のほうへ視線をずらすと唐突に「開始」の文字が飛び込んできて、「何だこれ?何が開始だっけ?」となって前のページに戻ったりということも有り得るよね、くらいの意味です。

前のページの「防衛隊員〜」をしっかり憶えていて次のページで迷わず右下から読む、というのは珍しいケースかな、と。

それを「齟齬」って言葉で説明したつもりになってしまったのが駄目だったな、と反省しています。

また返信記事内での、視線の原則から逸脱させることで時間・感情の動きを操作できるという主張に関してはまったくもって異論を挟むものではありません。読んでいて非常に面白かったです。

謹賀新年

あけましておめでとうございます。

2020年は、やはり新型コロナの影響はもちろんのこと、それ以外にも職場でもまぁいろいろありまして右往左往したような、何ともうだつの上がらない1年となりました。

諸々あって収入が以前より落ちてしまっているのと、家のPCが不調で買い換えざるを得なかったり、視力が下がったので眼鏡を買い替えたりと、予想外の出費も重なって懐事情もちょっと寂しくなっている状況です。_:(´ཀ`」 ∠):

ブログの更新数も過去最低となってしまいましたね。(; ´Д`)y━・~~

マンガはこれまでと変わらず読み続けていましたし、それ以外にもなろう系をいろいろと読み漁ったりということも始めたりしたのですが、どうもアウトプットへのモチベーションが下がってしまっていた感がありました。仕事関連の勉強を優先させないといかんというのもありましたし。

今年もしばらくの間は仕事方面優先とならざるを得ない状況でして、しばらくは更新は滞る状況は続きそうです(できれば年初に1つくらいは...と思ってはいますが)。

あとさすがにおっさんなので体力の衰えも感じますし、こういうご時世なので健康は大事だなとしみじみ感じるので、そろそろリングフィットに手を出そうかとも考えている今日この頃です。去年の初め頃は全然手に入らなかったですが、さすがに手に入れ易くなっているかと思いますし。

あとは静かにマンガを読みつつ日々を過ごし、時間的余裕と書くネタが重なれば更新していく、といった感じでしょうか。マンガ以外の本もいろいろ読みたいなとか英語の勉強したいなとか思ったりもしますが、さて可能かどうか。

コロナ禍は未だ収束の気配を見せず先行きは不透明ではありますが、今年は少しでも良い方向に向かっていって欲しいですね。

それでは今年も宜しくお願いします。

2020年個人的に面白かったマンガまとめ

気が付けば前回のブログ更新から半年以上経っていました。( ^ω^; )

既に12月となり、もうすぐ「このマンガがすごい!2021」も発表される時期ですね。

まぁ今年は『鬼滅の刃』と『チェンソーマン』あたりが顔を連ねるのかな、というのが大方の予想では、と。『忍者と極道』とかもそこそこ上位に食い込むのかな、と思ったりもします。少女マンガは最近あまり読めていないので何がランクインするのかちょっと予想が付かないところもありますが、『ゆびさきと恋々』とかは入るかな?とか考えたりも。

『鬼滅の刃』最終巻は自分も先日読みまして、鬼と鬼殺隊との戦いすべてと、その後に至るまでを見事に描き切った感があって素晴らしかったなと思う次第です。

それはそれとして、今年読んで面白いな、と思った作品を挙げてみます。個人的な「このマンガがすごい!」というやつですね。

昨年末〜今年秋頃に1巻が刊行されたもの、或いは単巻ものを中心にしています。特に順位と付ける必要性は感じていないので、思いつくままに、といったところです。

原作:山口鐘人 / 作画:アベツカサ『葬送のフリーレン』

1巻が発売された頃に twitter でけっこう話題になったので、憶えている方や実際に読んでいる方も多いかと思います。今年のランキングにも出てくるかな、という気も。

魔王討伐を果たした勇者一行の魔法使い、フリーレンの討伐以後の旅路が描かれます。

魔王討伐以後の物語、という題材に関しては、『ダンジョン飯』の作者・九井諒子さんの初単行本『竜の学校は山の上』に収録されている「魔王城問題」とか、2ch(現5ch)に投稿された『勇者「魔王倒したし帰るか」』とか、ちょっと違うかもしれないですが『まおゆう魔王勇者』とか、それ以外にもなろう系小説とかにもあるように思いますし、ファンタジーの潮流の1つとして定着しているように感じるのですが、数ある中でも出色の出来では、と。

長命種であるエルフのフリーレンは、魔王討伐後も趣味である魔法集めの旅を続けるのですが、永い時を旅する中で、冒険を共にした勇者や僧侶(神官)との別れがあり、僧侶や戦士(ドワーフ)からは弟子を託されて新たな仲間を得たりもする。そして魔法集めの旅は、嘗ての勇者たちとの旅の想い出を辿る旅にもなっていく訳ですが、その旅路が、実に繊細且つ静謐な雰囲気を伴い淡々と描かれていて、それが読んでいて心地良いのですね。世間ずれしているフリーレンと、(僧侶に託された)弟子の魔法使い・フェルンとの、掛け合いにも似た遣り取りも愉しいです。

山田芳裕『望郷太郎』

図らずも「旅」が題材の作品が続きます。

『へうげもの』で茶人・古田織部のひょうげた生き様を、軽妙でありつつも重厚に描き抜いた山田芳裕さんが次に描くは、500年後の未来の話。

北半球全体が大寒波に襲われる中、財閥系企業・舞鶴通商の御曹司でありイラク支社長の舞鶴太郎は、極秘裏に開発を進めていた人工冬眠装置に、家族と共に一時的に入ることで寒波を回避しようとします。しかしながら太郎が目を覚ましたのは500年後の世界。妻子が入っていた装置は停止し既に死亡しており、外は雪が降り積もる、文明そのものが崩壊した世界。絶望の底に落とされるも、せめて日本がどうなっているのか、東京に預けていた長女はどうなったのかを知りたいと、イラクからシベリア鉄道ルートを経て日本を目指す、太郎の壮大な旅が幕を開けます。

文明が崩壊した・或いは大幅に後退してしまった世界が、山田芳裕さん独特の筆致で描かれています。旅を進めるうちに、狩猟採集生活、収奪・戦争に替わる手段としての物々交換・贈答、畑や牧畜、貨幣(に近いもの)が使われる社会と、少しずつ文明が発達していくのも面白いですね。そしてそのような世界で生きる(大寒波を生き延びた僅かな人々の)死生観・価値観といったものの描き方も、実に生々しい。嘗て金の力を信じ知悉していた太郎が、文明が大幅に後退した世界の生き方を知りながら、金・貨幣の萌芽が見られる社会でどう生きていくのか。今後の展開も非常に楽しみな作品です。

肋骨凹介『宙に参る』

これも1巻発売時に twitter で話題になったので、ご存知の方は少なくないかな、と。

この物語は、葬儀の場面から始まります。

若くして夫・宇一を亡くした鵯ソラ。喪主を努めるのは息子の宙二郎。

葬儀は遠隔で。焼香用のロボットが手を合わせる。そして宙二郎自体もロボット。

舞台となるのは遥か未来、ソラが暮らすのは、地球から遠く離れたコロニーです。

葬儀を終えたソラと宙二郎は、義母(宇一の実母)に会いに地球へ向かいます。

そして地球へ向かう途中に様々な場所に立ち寄ったり嘗ての同僚と会ったりするのですが(ソラの住むコロニーから地球までは45日掛かる)、その過程でソラの特異性が浮き彫りになっていくのが面白いのですね。自律小惑星型将棋AI・通称「棋星」に人格があると主張する人権保護団体NGOの主張を確かめるために棋星にハッキングしたり、それが元で公安に目を付けられるもコロニーの気象制御システムに即時介入し光学兵器のように使用して退けたり。

それらに加え、日常のちょっとしたやりとりも、明確なロジックに基づいて描写されていて、しっかりとしたSF作品だな、と感じます。遠隔葬儀の詳細とか、おでん屋の会計金額合計からある仮説に辿り着くくだりとか、痺れます。

更新ペースがゆっくりなので次の巻までまだしばらく掛かりそうですが、気長に待ちたい逸品です。

有馬しのぶ『枷と遊撃』

『その女、ジルバ』が手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞、2021年1月からは実写ドラマも放映予定。作者の有馬しのぶさんの新作は、フィクションが悪・堕落とされる未来を舞台としたSF作品です。(選んだ作品にSF率が高いのは、まぁ自分の嗜好も多少含まれていますが偶然です。)

上述のとおり、舞台となるのはフィクションが悪とされる世界です。

フィクションの存在とそれへの耽溺が原因となり、大きな争いが起こり滅亡寸前まで行ってしまった世界。それから百年近い時間を掛け、復興は進んでいるものの、人々は地下世界(のような場所)で暮らし、創作行為は固く取り締まられる社会で生きています。しかしながら医療や科学技術は発展し続けていて、視力や聴力の代替技術も発達しているほか、人と遜色ない振る舞いをする「人造犬」(ファンタジー作品に登場する獣人のような身体の、機械のペット。シッターとしても働くことが可能)も存在する。

主人公のミミオとその姉キア、母親のチカの家族のもとにも、人造犬・クローバーがいます。女手ひとつで家族を養うためにシッターが必要だったという事情があるのですが、クローバーも含め、ミミオの家族は様々な感情が絡み合いギリギリのバランスで成立している。

そんな中、ある行き違いから、クローバーがミミオを襲っていると誤認したチカが、クローバーを破壊してしまいます。そしてその際、クローバーの記憶チップがミミオの体内に取り込まれてしまう。そこから物語は大きく動き始めます。

幾つもの視点から物語が綴られるため、簡潔に伝えるのが難しいのですが、「時間」「記憶」といったものが物語の軸となります。ジョージ・オーウェル『一九八四年』みたいな話かな、と思って読み進めたらテッド・チャン『あなたの人生の物語』(或いはそれの映画化『メッセージ』)だった、という印象ですね。未来が過去〜現在を確定させるというか。断片的に描かれる未来に向かって物語が進んでいくというか。不思議な読後感を得られる作品です。

和山やま『女の園の星』

昨年の『このマンガがすごい!』オトコ編2位となった『夢中さ、きみに。』で鮮烈なデビューを果たし、同作のドラマ化も決定したほか、新作『カラオケ行こ!』も発売され波に乗っている和山やまさんの初連載作品です。「FEEL YOUNG」にて連載中。

教師・星先生を中心とした、女子高の日常が独特のテンションで描かれます。

これは何というか、台詞回しや語彙の選択、間の取り方、発想の飛躍といったものが、まぁ天才的と言いますか。漫画家を目指す松岡さんにアドバイス?をする話とか、先生にあだ名を付ける話(そこから同僚の小林先生と飲みに行く話)とか、出先で読んではいけないです。

幾つか台詞を抜き出すので、あとは実際に読んでみて欲しいです。

「でもそのあと警察署からパンくわえて出てきたのは面白くて好きだよ」*1

「ポロシャツアンバサダー... 小林先生そんなたいそうな地位にいらしてたんですか」

「知らないうちに就任しちゃってたみたいで...」*2

「秘伝のペットってなんですか...」(中略)

「確定申告ができるチワワとかじゃないすか?」*3

「星先生命狙われてません...?」(中略)

「気をつけるもなにも... バズーカ撃たれるのはもう気をつけようがない...」*4

池辺葵『ブランチライン』

女性の働く様子や生活描写、ふとしたことから紡がれる言葉といったものを丹念に、丁寧に積み重ねていくことで、その人の生き方そのものを鮮やかに浮かび上がらせていく。池辺葵さんの作風はそう捉えることができるのではないかと思う次第です。

数々の短編や、前作『プリンセスメゾン』もそうでしたが、新作となる『ブランチライン』にもそれは遺憾無く発揮されていると感じます。

物語の中心となるのは、八条寺家の四姉妹と母親、そして甥(長女の息子)。

長女・イチは夫の不倫がもとで離婚、パートや派遣をしつつ息子・岳を大学院まで入れている。

次女・太重は市役所勤め、三女・茉子は喫茶店を経営している。

そして四姉妹の中でも中心として描かれる四女・仁衣はアパレル系の会社に勤めています。

彼女らの働く姿と共に、過去の情景も並行して描かれます。イチが別居・離婚した時期と、その頃の岳の姿。そして岳の姿を目の当たりにした姉妹は、彼の幸せを考えるようになっていく、その経緯もじっくりと描かれる訳です。

それによって、四姉妹の芯というか、強さというか、それらが静かに立ち昇ってくるんですよ。ほんとうにしみじみと良いな、輝いているな、と感じる。

あと、仁衣の部下に山田という青年がいるのですが、この二人のやりとりも良いのですね。

そしてある重大な事実が断片的に描かれた状態で、以下続刊という流れです。続きが気になって仕方がないです。

文善やよひ『蟻の帝国』

擬人化ファンタジー作品です。

作者の文善やよひさんは元々獣人系BLとか描かれていた方なのですが、初の非BL(とは言っても掲載誌が「ウィングス」ということもあり、やや境界線上といった趣はありますが) 連載作品となる...筈ですね。

タイトルからも判るように、蟻(や他の昆虫類)の生態・社会を擬人化したかたちで、物語は描かれます。

「女王」を頂点とし、身体の大きいものが就く特権階級の「兵蟻」、平民に該当するその他無数の「職蟻」という階級により厳然と区別されている蟻の社会。女王はそれ以外を完全に支配下における能力を持ち、絶対君主として蟻を統括しています。

主人公のルーリャと弟のアーリャは職蟻です。彼らの母親は腕の良い薬師でしたが、数年前の戦に連れて行かれ、そのまま戻ることはなく。二人は母親を連れて行った隻腕の騎士に敵討ちを誓うも、彼らに立ち塞がるのは階級という壁。住む場所すら隔てられている兵蟻に近付くためには、城仕えになるしかない。そのため、ルーリャは母親の遺した店を守ろうと、アーリャは城仕えを目指し敵を討とうと日々を過ごしています。

そんなある日、とある出来事がきっかけでルーリャは投獄されてしまいます。母親から毎日飲むように言われていた薬を飲むことさえできない。自らの不甲斐なさに涙を流すルーリャ。しかしその行為じたいが、ルーリャの運命を大きく変えていくことに...。

といった出だしです。ズバリ言ってしまうと、涙を流せることは、次の女王となる資格を持つということになります。女王は「匂い」で他の蟻を支配するのですが、その匂いが最も強く残るのが涙であり、それ故に女王は、他のすべての蟻に泣くことを禁じています。涙を流していることじたいが女王の支配から逃れていることになり、自らの涙で他を支配できるということでもあります。そして女王以外に涙を流せる者を、作中では「女王のたまご」と呼んでいます。

人の姿で蟻の社会を描くことで、ルーリャたちの生きる世界の歪さが浮き彫りになっていくのが面白いと言いますか、擬人化という手段の強みとも言いますか。それに加え、女王じたいの秘密や、ルーリャとは別の「たまご」の思惑、たまごと使用人の関係性とか、隣国「油売りの国」(アブラムシを擬人化した国です)との関わりとか、様々な要素が耽美な筆致と雰囲気を伴い描かれていて、良質な歴史ファンタジーとなっています。

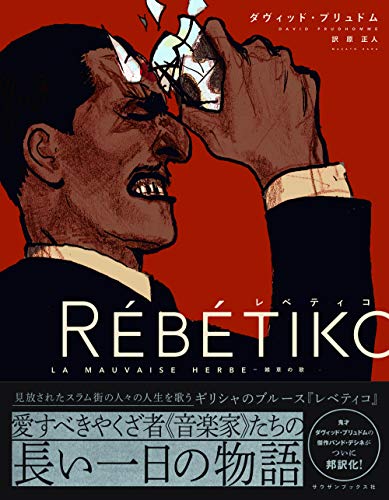

ダヴィッド・プリュドム『レベティコ -雑草の歌』

海外の作品です。BD(バンド・デシネ)ですね。

この作品、訳者の原正人さんが翻訳出版を願うも叶わず、それならばとクラウドファウンディングで出資を募り出版レーベル「サウザンコミックス」を立ち上げ、出版に至ったという経緯を持つ作品です。

タイトルにもなっている「レベティコ」とは音楽の一ジャンルでして、自分も詳しくはないのですがギリシャのブルースとも評される音楽です。解説によれば、第一次世界大戦後の動乱期にギリシャに逃れてきたトルコ難民の間で流行っていた音楽をルーツにするとのこと。半ば世の中から見放された移民・難民、スラム街の人々、低所得者層といった人々の声を歌い上げるのが「レベティコ」と考えて良いのかな、と。

舞台となるのは、1936年10月のギリシャ(アテネ)。独裁者として権力基盤を確固たるものとしつつあった首相、イオニアス・メタクサスがレベティコ奏者の弾圧を強めていた時期です。

奏者であり地元の顔役でもあるマルコスが、刑務所での服役を終えて出所。グループを組んでいたスタヴロス、バティス、アルテミス、犬っころ(本名は作中で出てこない)らと集まり、水タバコを吸いながら喋ったり、酒場での乱痴気騒ぎに巻き込まれつつ演奏したり、ハシシ窟で演奏した後に憲兵から逃げ回ったり...と、マルコスが出所した昼下がりから翌日朝までの1日が描かれます。

やくざ者・ならず者といった面もあるレベティコ奏者たちの刹那的な生き方や、弾圧を受ける彼らの遣り場のない感情・閉塞感、繊細でありつつも豪放磊落といった彼らの姿が、レベティコのリズムに合わせるかのように、じっくりと描かれていきます。

演奏の場面とか、水タバコを廻し飲みする際の煙の描写とか、ハシシ窟の薄暗さとか、夜明け直前の港の様子とか、どれもが実に良い色合いなんですよね。1ページ1ページを、丁寧にゆっくりと読み進めていきたい作品だと思います。

因みに登場人物の何人かには、実在のモデルがいます。

YouTubeに上がっているレベティコも貼り付けておきます。

"Θεέ μου Μεγαλοδύναμε" τραγουδι: Γιώργος Μουσταΐρας

責任編集:中条省平『現代マンガ選集』

筑摩書房創業80周年記念として編纂された、全8巻のマンガアンソロジーです。

筑摩書房のサイトによれば「本選集は、1960年代以降半世紀にわたる日本の『現代マンガ』の流れを新たに『発見』する試み」とのこと。それぞれ1冊ごとにテーマを据え、それを体現するような作品を収録しています。

責任編集を務める中条省平さんは本業はフランス文学者ですが、映画やマンガにも造詣が深く、それらの文章を多数書いておられます。個人的な印象も含まれますが、1968年前後をサブカルチャーにとって最も重要な時期(表現に大きな変革を齎した時期)と捉えているようで、それは間違っていないと思いますが、セレクションもそれが大きく反映されたものとなっています。

ただ、それぞれの巻を別の方が編集していることもあり、編者の特色も色濃く出た、それ故にバラエティに富んだ内容となっていて、未読だった作品も次々と出てきます。マンガの豊穣さというか奥深さというか、そういったものを強く感じられるアンソロジーかと。とりわけ、マンガ家でもある川勝徳重さんが編集した【恐怖と奇想】は、セレクションが非常に尖っていて凄いですね。

さて、長くなったのでこのあたりにて。

今年はもう1つくらいは更新したいところですが、いろいろやらねばならぬことも多く、果たしてどうなるかといったところです。

amazon にログインできなくなった

一昨日あたりから、ちょっとしたことが原因で amazon を利用できなくなっています ٩( 'ω' )و

ここ最近、PCの挙動が重くなりがちでして、少しは軽減するかなと、履歴の消去をしたのですよ。それで消去すると、SNSとか諸々の再ログインが必要になる訳で、それじたいは特に問題なくやっていたのですが、

最近は部屋のスペースの都合上、可能な限り kindle で買うようにしています。そして何冊か欲しいマンガがあったので買おうかと amazon のページに行った訳ですが、そういえばこちらもログインし直さないといかんな、クレジットカードの更新もあったからそれもついでに...と。

まずはこんなページになる訳です。メールアドレスを入力。

次はこんな画面になりますね。パスワードもつつがなく入力。

すると、

こんな画面が出てくる。2段階認証というやつですね。

プッシュ通知かパスコード送信か、どちらかを選んで続行すれば、携帯電話に選んだほうのアクションがくる。パスコードを選択すれば、携帯にコードが送られてくるので、次の場面でそれを入力すれば無事ログインできるという訳です。

それで続行して、自分の携帯にパスコードが送られてくるのを待っていたのですが、

待てど暮らせど来る様子がない ٩( 'ω' )و

何度送信しても届かないのですね。プッシュ通知にしてみても、何ら反応がない。

はてこれはどういうことか、もしかして以前使っていた携帯(ずっと iPhone の機種変更を続けているので番号は同じ)に送られているのか、何にせよ現在使っている携帯にはパスコードが届く気配はないしプッシュ通知も来ない。

パスコードが来ない以上、2段階認証を抜けることはできない訳で、さてどうしたものかとヘルプをいろいろ見ていたら、認証をリセットすることは可能らしい。ということでそのページに行ってみると...

ログインをしてくれと。٩( 'ω' )و

無限ループって怖いですね。

止むを得ない、カスタマーサポートに電話するか...とフリーダイヤルに掛けてみると、現在コロナウィルスの影響もあり、電話でのサポートを休止しているという音声が響き渡る。ウェブサイトでヘルプに従って対応すれば解決できるケースが多いですよ、といった旨のアドバイスも付いてきます。

あと、メールでの問い合わせも可能です、との説明があったのでリンク先に飛んでみたのですが、その際は

ログインをしてくれと。٩( 'ω' )و

無限ループって怖いですね。

という経緯で、現在 amazon が使えず、kindle の買物もできない状況です。

twitter で軽くぼやいたところ、DMM.com とか別のところに乗り換えては...!というフラン☆Skinのフランさん(@furan_skin)からアドバイスを受けたりもしたのですが、どうもそれまでずっと kindle で買っていて、途中から別のところで買い始めるのは気分的に落ち着かなく、どうしたもんかと思っているところです。

電話でのカスタマーサポートが再開するまでじっと我慢するしかないのでしょうか。

まぁ、現状としては未読の積み kindle 書籍が結構ありますので読むものにはさほど困ってはいないのと、それ以前に仕事方面で勉強しなければいけなかったりと、amazon なしでも当面は大丈夫ではあったりしますが、やはり期待の新刊がすぐに買えないのは落ち着かないですね。

おかげで、『鬼滅の刃』と『SPY×FAMILY』の新刊がまだ読めていないです。( ´Д`)

コロナウィルスの収束と、カスタマーサポートの再開を期待しつつ、本日はこのあたりにて。